탄소 배출에 따른 기후 변화 및 위기가 지구촌 곳곳에서 감지되며 전 세계적으로 탈탄소화 및 탄소 중립에 관심이 모아지고 있다. 장기적으로는 탈 플라스틱 사회로 전환해야 탄소 중립이 가능해진다. 청정 섬 제주도 이런 추세에 발맞춰 생산‧유통‧소비 전 단계에서 플라스틱 사용을 획기적으로 줄이고, 폐플라스틱은 원료로 다시 쓰는 환경영향 제로화에 도전한다.

제주도는 오는 2040년까지 플라스틱 사용은 50% 줄이고, 재활용률은 100%까지 끌어올리는 ‘2040 플라스틱 제로 제주 기본계획’을 10일 발표했다. 생활 속 플라스틱 사용을 줄여나감으로써 도민의 건강한 삶을 유지해나가고 플라스틱으로 인한 생물다양성 위험을 줄이며, 생태계 회복력을 유지한다는 게 골자다.

전국 폐기물 발생 및 처리 현황 통계에 따르면 2021년 제주도 생활계 폐기물 발생량은 47만 5,692톤으로, 이 중 7만 2,029톤이 폐플라스틱으로 집계됐다. 종량제봉투 배출을 통한 소각 처리는 3만 5,529톤, 매립 468톤, 분리배출을 통한 재활용 3만 6,032톤이다. 플라스틱 생산과 사용이 이 수준을 유지한다면, 2030년 10만 9,824톤, 2040년 17만 8,142톤으로 증가할 것으로 점쳐진다.

제주도는 2040년까지 1조 813억 원(국비 2,787억 원, 도비 7,514억 원, 기타 512억 원)을 들여 플라스틱 발생을 원천적으로 줄이고, 플라스틱 재활용 확대, 자원순환 인프라 구축, 자원순환 분야 탄소중립 산업 육성, 범사회적 탈 플라스틱 참여 촉진 등을 추진한다. 2040년까지 플라스틱 감량과 선순환 체계를 완성해 부득이하게 발생하는 플라스틱 폐기물은 전량 재활용해 환경 위해를 제거해 나간다는 계획이다.

제주도가 추정하는 실질 감축량은 14만 5,056톤으로, 2040년 플라스틱 폐기물 발생 전망치 대비 81%에 해당한다. 이로 인한 지역 경제 파급효과는 생산 유발 효과 1조 4,344억 원, 부가가치 유발 효과 6,420억 원, 고용 유발 효과 6만 7,795명으로 도는 추산하고 있다.

구체적으로는 플라스틱 발생을 원천적으로 줄이기 위해 다회용기로 전환을 확대하고, 택배 포장도 다회용 수송 포장재로 바꾸어 나간다. 소비자가 개인 용기를 가져가 제품을 구매하는 제로 웨이스트 상점도 운영한다.

불가피하게 발생하는 폐플라스틱 재활용을 늘리기 위해 투명 페트병을 섬유나 투명 페트병으로 재사용하는 자원순환 체계를 구축한다. 1회용 컵 보증금 제도 적용 매장도 확대한다. 재활용품 분리 배출 편의를 위해 기존 재활용 도움센터의 시설을 개선‧확충한다.

하루 140톤을 처리할 수 있는 광역 생활자원 회수센터를 5월부터 시범 가동에 들어가며 기존 재활용품 선별시설도 고도화하는 등 처리 용량을 늘려나간다는 계획이다.

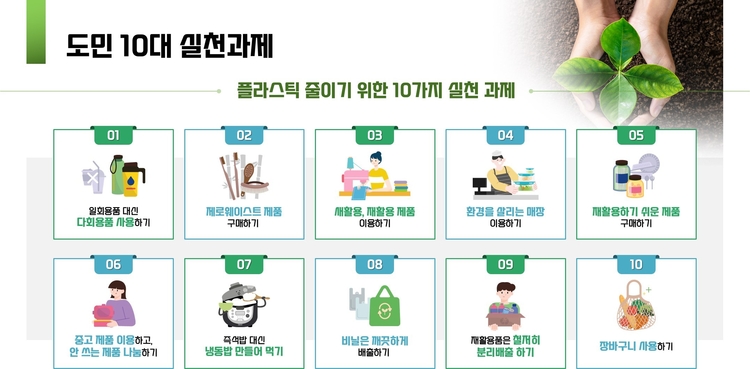

2040 플라스틱 제로 제주 범도민 추진위원회 중심으로 탈 플라스틱 10대 실천 과제를 홍보하고 도민과 관광객이 2040 플라스틱 제로 제주 정책 참여를 유도해 나가기로 했다. 제주도는 5년 단위로 기본 계획을 점검하는 것은 물론 매년 세부 실행계획을 수립‧시행 후 이행 평가를 통해 점검해 나갈 예정이다.

양제윤 제주도 기후환경 국장은 “기존 플라스틱 관리 대책이 재활용과 폐기에 초점이 맞춰졌다면, 앞으로는 원료 구매와 생산, 소비, 폐기, 재활용 등 전 주기에 걸친 대책 실현에 집중할 방침”이라며 “플라스틱 없는 제주로 거듭날 수 있도록 도민과 관광객들도 자발적으로 1회용품 플라스틱 사용을 줄이기 위한 실천에 적극적으로 동참해달라”고 밝혔다.